せっかく憧れのエルゴトロン製モニターアームを導入したのに、モニターが勝手にスーッと下がってきてしまう。そんな経験はありませんか。

実は私自身も、初めてLXアームを導入した際、重たいウルトラワイドモニターを取り付けて手を離した瞬間、ガクッとデスクにお辞儀をしてしまい焦った経験があります。高価な製品だけに「もしかして不良品をつかまされたのでは?」と不安になりますよね。

でも、安心してください。エルゴトロンのモニターアームが下がってくる現象の9割以上は、故障ではなく「適切な調整」が行われていないことが原因です。このアームは非常に精密なバランスで成り立っており、正しい手順を知っているかどうかが使い勝手を大きく左右します。

- モニターが勝手に下がってくる物理的な原因と仕組み

- 直感とは逆になることが多い「調整ネジ」の正しい回し方

- モニターがお辞儀してしまう「チルトドリフト」の解決策

- LXとHX、どちらのモデルを選ぶべきかの明確な基準

なぜエルゴトロンモニターアームが下がってくるのか

モニターアームを使っていると直面する「アームが勝手に下がってくる」という現象。これには物理的な理由が明確に存在します。ここでは、なぜそのような動きをしてしまうのか、そのメカニズムと原因について、私の経験と技術的な視点を交えて詳しく解説していきます。

寿命ではなく調整不足の可能性

まず最初に強調しておきたいのは、エルゴトロンのアームが下がってくる場合、そのほとんどが「故障」や「寿命」ではないということです。私たちが普段使っている一般的な家具や家電の感覚だと、固定したはずのものが動いてしまう=壊れている、と判断しがちですよね。

しかし、エルゴトロン製品、特にLXやHXシリーズのようなハイエンドモデルは、工場出荷時の状態ですべてのモニターに完璧にフィットするようには作られていません。なぜなら、ユーザーが取り付けるモニターの重さは、3kgの軽いものから10kgを超える重いものまで千差万別だからです。

アームが下がってくるというのは、物理的に言えば「モニターを下へ引っ張ろうとする重力」が、「アームが持ち上げようとする力(保持力)」を上回っている状態です。

ここがポイント

「下がってくる」のは、アームがあなたのモニターの重さをまだ「認識していない」サインです。壊れているのではなく、力のバランス調整を待っている状態だと言えます。

多くのユーザーが、設置してそのまま使えるものだと誤解していますが、実際には「設置」と同じくらい「調整」が重要な工程となります。この調整を行わずに「保持力が弱い」と判断して返品してしまうケースも少なくないようですが、それは非常にもったいないことです。

ガス式とバネ式の違いと特性

モニターアームには大きく分けて「ガススプリング式」と「メカニカルスプリング(コイルばね)式」の2種類があることをご存知でしょうか。エルゴトロンが採用しているのは、後者の金属製のコイルばねを用いた独自の「コンスタント・フォース(Constant Force™)」技術です。

安価なモニターアームによく採用されるガス式は、シリンダー内の圧縮ガスを利用しています。これは初期の動きが滑らかですが、長年使っているとガスが抜けていき(ガス抜け)、徐々に保持力が失われていきます。つまり、ガス式の場合は「下がってくる=寿命」である可能性が高いのです。

一方で、エルゴトロンが採用しているコイルばね式は、金属の弾性を利用しています。金属疲労のリスクはゼロではありませんが、ガス抜けのような急激な劣化は起きにくいのが特徴です。

耐久性について

エルゴトロンは昇降機構に対して10,000サイクルものテストを実施しています。これは1日1回調整したとしても、27年以上持つ計算になります。構造的に非常にタフなのです。

ただし、この「コンスタント・フォース」技術は、ばねの力を複雑なリンク機構で制御しているため、調整の挙動が少し特殊です。単にバネが伸び縮みするだけでなく、アームの角度に合わせて力が一定になるように計算されています。そのため、調整には少々コツがいりますが、一度決まってしまえば、まるで無重力のようにピタッと止まる快適さを手に入れられます。

モニターの重さと重心の関係

「スペック上の耐荷重はクリアしているのに、なぜか下がる」という悩みをよく耳にします。ここで見落としがちなのが、「モニターの重心」という概念です。

アームの耐荷重スペック(例:LXなら3.2kg〜11.3kg)は、あくまで一般的なフラットパネルモニターを想定した数値であることが多いです。しかし、物理学的にアームにかかる負荷(モーメント)は、以下の式で決まります。

負荷(トルク) = 重さ × 支点からの距離

最近流行りの曲面モニターや、ゲーミングモニターのように背面が分厚いモデルの場合、モニターの重心位置がVESAマウント(取り付け面)から遠くなります。重心が体の手前側(アームの支点から遠い位置)にあればあるほど、アームにかかる「ねじり下げる力」は増大します。

例えば、同じ10kgのモニターでも、薄型の平面モニターと、大きく湾曲して厚みのあるモニターでは、アームが受ける負荷の実質値は後者の方が圧倒的に大きくなります。これが、「重さは範囲内なのに下がってくる」正体の一つです。

お辞儀するチルト機能の限界

モニター全体が沈む「垂直ドリフト」とは別に、画面がお辞儀をするように前方に傾いてしまう「チルトドリフト」も深刻な問題です。これもまた、先ほどの「重心」の話と密接に関わっています。

アームの昇降(リフト)は強力なバネで支えていますが、首振り(チルト)の部分は、基本的に「摩擦(フリクション)」で支えています。ネジを締め付けて、摩擦板同士を押し付け合い、その摩擦力で角度を固定しているのです。

モニターが大型化・湾曲化して重心が前にせり出すと、テコの原理で首部分に強烈な回転力がかかります。この回転力が摩擦力の限界を超えると、どれだけネジを締めても、ジワジワとお辞儀をしてしまう現象が発生します。

曲面モニター利用者は注意

特に1000Rなどのきついカーブを描くウルトラワイドモニターは、重心が極端に前にあります。これにより、スペック上の重量が軽くても、チルト機構が耐えきれずに下がってくるケースが多発しています。

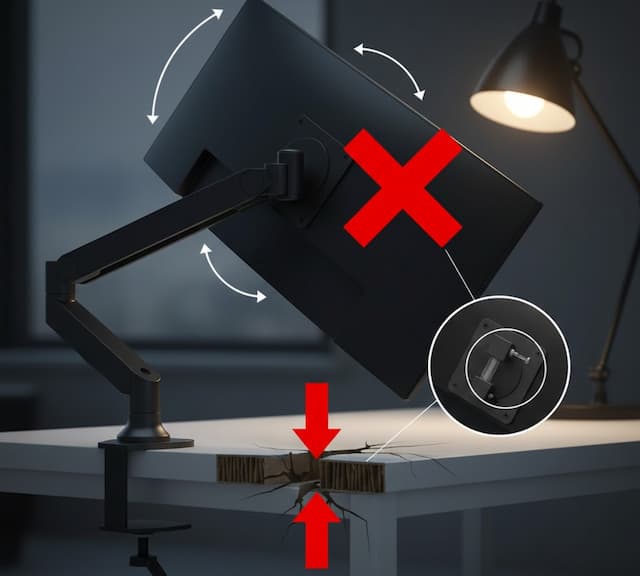

デスクの天板強度が足りない

意外な盲点として、アーム自体ではなく「土台」に問題があるケースもあります。アームが全体的に手前に傾いてきたり、不安定で下がってくるように感じる場合、デスクの天板を確認してみてください。

最近はIKEAのLINNMONシリーズのように、内部がハニカム構造(紙製の空洞構造)になっている軽量なデスクが人気です。しかし、モニターアームのクランプは、小さな面積に数キロ〜十数キロの荷重と、テコの原理による強烈な負荷をかけ続けます。

強度の低い天板だと、クランプの締め付け部分が徐々に陥没して凹んでいきます。土台が凹んで傾けば、当然アームの支柱(ポール)も前傾します。支柱が前に傾くと、モニターの重心がさらに前へ移動し、アームへの負荷が増大して「下がってくる」現象が悪化するのです。

もし天板が凹んでいるようなら、アームの故障を疑う前に、補強プレートなどで土台を安定させることが先決です。

エルゴトロンモニターアームが下がってくる時の対処法

原因がわかったところで、ここからは具体的な解決策の実践編です。「下がってくる」問題を解決するための調整には、いくつかの「お約束」と「コツ」があります。特にネジを回す方向については、直感と異なる場合があるので注意が必要です。

調整ネジを回す方向の正解

ここが今回の記事で最も重要なポイントと言っても過言ではありません。エルゴトロンのアーム(特にLXシリーズ)の調整において、多くのユーザーが混乱するのが「ネジを回す方向」です。

一般的に、ネジは「時計回り(右)」に回すと締まり、固定されるイメージがありますよね? しかし、エルゴトロンのリフト(昇降)調整においては、これが逆になることがあります。

「モニターが重くて下がってくる場合、保持力を高めるには『反時計回り(左)』に回す」

というモデルが非常に多いのです。

反時計回りのパラドックス

アーム内部のバネを圧縮して反発力を高める機構の関係で、ネジを緩める方向(反時計回り)に回すことで、逆に「持ち上げる力」が強くなる設計になっています。

| 調整したい内容 | 回す方向(一般的なLX) | 内部での挙動 |

|---|---|---|

| 重いモニターを支える(下がるのを防ぐ) | 反時計回り (Counter-Clockwise) | バネの張力を強め、持ち上げる力を増やす |

| 軽いモニターを沈める(跳ね上がりを防ぐ) | 時計回り (Clockwise) | バネの張力を弱め、持ち上げる力を減らす |

ただし、これはあくまで一般的な仕様です。必ずアーム本体の関節付近にある刻印を確認してください。「+(プラス)」と書かれている方向に回せば保持力が強くなり、「-(マイナス)」方向に回せば弱くなります。「+」がどちらの回転方向を指しているか、矢印をよく見ることが正解への近道です。

4mm六角レンチの正しい使い方

調整には、製品に付属している「4mmの六角レンチ(アレンキー)」を使用します。もし付属のものを無くしてしまった場合、100円ショップなどで適当なものを買ってくるのも手ですが、サイズには厳重に注意してください。

海外製品なのでインチ規格と混同したり、すり減ったレンチを使ったりすると、ネジ穴を「舐めて」しまうリスクがあります。調整ネジはかなり強いトルクで回す必要があるため、舐めてしまうと二度と調整できなくなり、アームがただの鉄屑になってしまいます。

また、調整時のコツとして「回す回数」も重要です。「1〜2回まわしたけど変わらない」と諦めてはいけません。エルゴトロンの調整ネジは非常にストロークが長く、場合によっては10回転、20回転と回して初めて効果が出ることもあります。手応えが変わるまで、根気強く回し続けてください。

安全確保のために

調整は必ず「モニターを取り付けた状態」で行ってください。モニターがない状態で張力を強めると、アームがすごい勢いで跳ね上がり、顔に当たったり怪我をする危険があります。

お辞儀対策の増し締め方法

画面がお辞儀してしまう「チルトドリフト」の対策は、リフト調整とは異なり、非常にシンプルです。チルト調整ネジは、一般的なネジと同じく「時計回り」で締まり、摩擦力が強くなります。

モニターの下部、またはピボット(取り付け部)の側面にあるネジを、これでもかというくらい強く締め込んでください。「もう回らない」と思ってから、さらにグッと一押しするくらいの力が必要な場合があります。

それでもお辞儀してしまう場合、それは単純にネジの締め付け不足ではなく、アームの物理的な限界を超えているサインかもしれません。特に34インチ以上のウルトラワイドモニターや、重心が深いモニターの場合は、次のステップを検討する必要があります。

LXとHXの選び方と互換性

もし、調整をどれだけ頑張っても「下がってくる」「お辞儀する」のが直らない場合、それは製品の選定ミスかもしれません。エルゴトロンには主に「LX」と「HX」という2つのラインナップがあります。

- LXシリーズ: 耐荷重 3.2kg 〜 11.3kg(一般的な24〜34インチ向け)

- HXシリーズ: 耐荷重 9.1kg 〜 19.1kg(49インチ等の超大型向け)

問題になりやすいのが、重量が10kg前後のモニターです。スペック上はLXで対応可能に見えますが、前述した「重心」の問題で、LXでは保持しきれないケースが多々あります。

特にSamsung Odyssey G9のようなスーパーウルトラワイドモニターの場合、HXアームはもちろん、さらにオプションの「ヘビーデューティーチルトピボット」という強化パーツへの換装が必須となります。これは標準のバネ式ピボットでは耐えきれないほどの強力なねじりモーメントに対応するための専用パーツです。

「LXでなんとか安く済ませたい」という気持ちは痛いほど分かりますが、高価なモニターを落下のリスクに晒すよりは、余裕を持ってHXを選ぶ、あるいはHXへ買い替えるのが、長期的に見て最も確実な解決策です。

動きが固い時の初期化方法

最後に、「下がってくる」のとは逆に、新品を開封した直後に「関節が固すぎて動かない」というケースについても触れておきます。これも故障と勘違いされやすいポイントです。

エルゴトロンのアームは、モニターという「重り」が先端につき、長いアームによる「テコの原理」が働くことを前提に設計されています。そのため、モニターを取り付けていない状態で、人間の手で関節を無理やり動かそうとしても、ビクともしないのは正常です。

これを「固まっていて不良品だ」と判断せず、まずは説明書通りにデスクに固定し、モニターを取り付けてみてください。驚くほどスムーズに動くようになるはずです。

エルゴトロンモニターアームが下がってくる問題のまとめ

エルゴトロンのモニターアームが下がってくる現象は、ほとんどの場合、適切な知識と調整で解決できます。

記事の要点まとめ

- 「下がってくる」のは故障ではなく、重量バランスの未調整が主な原因。

- リフト(高さ)調整ネジは、多くの場合「反時計回り」で保持力がアップする。

- 「お辞儀」問題は、モニターの重量だけでなく「重心の深さ」が関係している。

- 調整ネジは数回ではなく、何十回も回す必要がある場合がある。

- LXの限界を感じたら、無理せずHXや強化ピボットの導入を検討する。

私自身、最初は調整の方向に戸惑いましたが、仕組みを理解してからは、指一本でスーッと動き、ピタッと止まるあの快適さを存分に享受できています。ぜひ、諦めずにトライしてみてください。あなたのデスク環境が劇的に向上することを願っています。